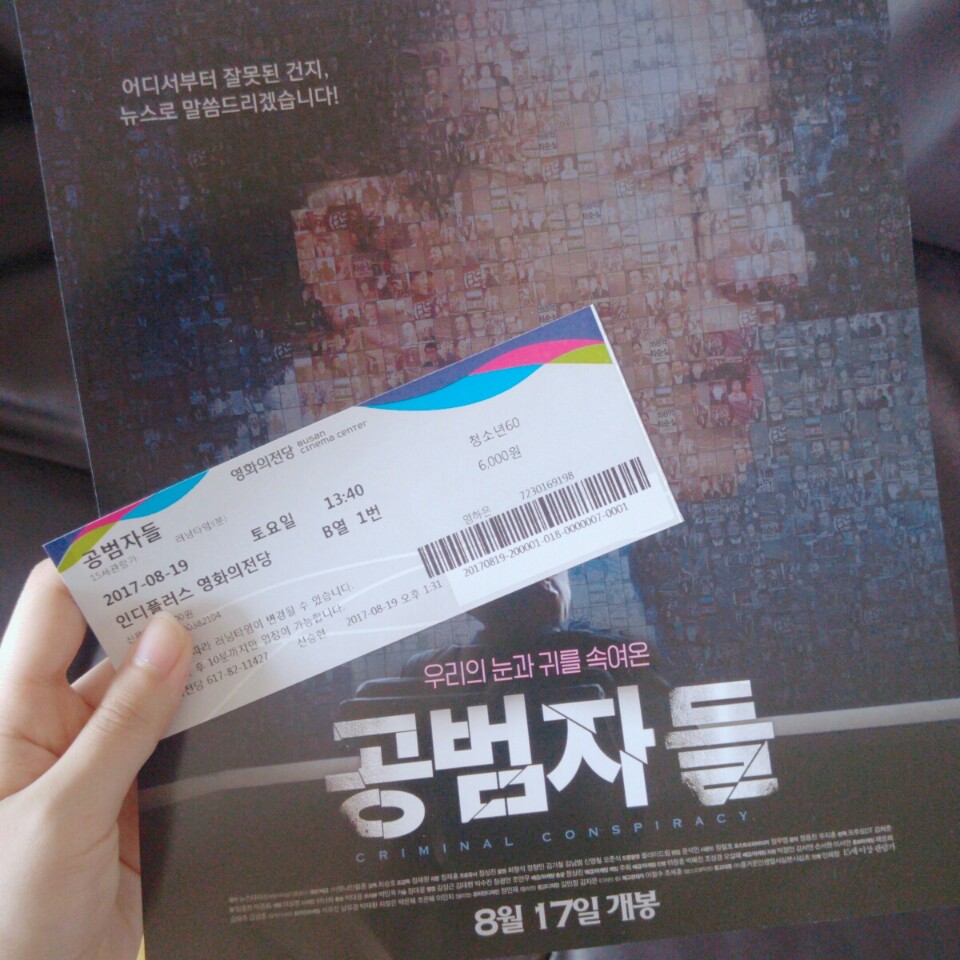

[이미지 촬영=대한민국청소년기자단 4기 임하은기자]

지난 8월 17일 영화 ‘자백’의 연출을 맡았던 최승호 감독의 영화 ‘공범자들’이 개봉했다. 영화는 2008년서부터 지금까지의 잘못된 언론의 잔상을 낱낱이 고발하고 있었다. 사전 예고편부터 영화가 무엇을 말하고 싶은지를 보여줬다. 예고편에서 최승호 PD가 전 이명박 대통령에게 인터뷰를 시도하다가 저지당하자 “언론이 질문을 하지 않으면 나라가 망한다”라고 말한다. 영화는 이 한 마디처럼 굵고 선명하게 다가온다. 흐릿하게 알고 있던 사실들은 하나하나 세세하게 가르쳐준다.

영화는 2008년, 이명박 전 대통령의 취임식 장면으로 시작하는데, 이는 언론의 형태에 엄청난 변화를 가져옴을 뜻했다. 언론에서 정부를 갉아먹는 듯한 보도를 내보내니, 정부는 가만히 채찍질 당하는 게 분했던 것인가. 공영방송들을 하나씩 집어삼키기 시작하고 윗선의 사람들까지 모두 바꾸어버린다. 이로 인해 타격을 입은 프로그램도 적지 않고, 여러 PD, 기자들 또한 해고, 정직, 감봉 등의 처벌 아닌 처벌을 받게 된다. 이렇게 권력을 보이지 않는 손으로 공영방송을 쥐고 흔들기 시작한 것이다.

영화에서 관람객들이 제일 가슴 아팠던 장면이라면 당연히 세월호 참사 때 이야기를 빼놓을 수 없을 것이다. 당시 언론에는 오보의 개념을 뛰어넘은 극명한 오보가 났다. 전원 구조라는 오보는 유족들뿐만 아니라 모든 국민들에게도 충격 그 자체였다. 아직도 왜 오보를 냈어야 했는지, 왜 현장으로부터의 말에 귀를 기울이지 않았는지 답답하기만 하다는 사람들의 모습. 여기서 보이는 언론의 큰 실수라면 현장의 소리를 묵살시키고 단지 위에서 내려오는, 정확하지 않은 정보를 그대로 기사로 낸 것이다. 정보의 전달을 막은 것이다.

그렇게 공영방송이 어떻게 잡아먹히게 되었는지를 보여준 뒤, 그 산하에서 일하던 기자들이 어떻게 ‘기레기(쓰레기 기자)’라는 별명을 얻게 되었는지도 보여준다. 사실 영화를 보면 알게 되겠지만 기자들도 자신들이 원해서 KBS의 그런 기자가 되고, MBC의 그런 기자가 된 것이 아니다. 그들은 우리가 생각했던 것보다 많이 그들의 언론 자유를 위해 노력했다. 그들은 단체 파업을 서슴지 않았고 공식적인 자리에서 누구보다 당당하게 자신의 권리를 외친 사람들이다. 하지만 언론에 그런 이야기를 담기는 거의 불가능했고, 기자들은 국민들에게 신뢰를 잃게 된 것이다. 세월호 보도 참사 때는 ‘받아쓰기하는 앵무새 언론’이라는 말도 듣게 되었다. 물론 그때 기자들, 아나운서들을 믿어준 국민들도 적지 않다. 같이 촛불을 들어주고 프리허그를 해주는 등 공영방송 살리기를 같이 원했던 국민들이 있었다. 하지만 10년이란 세월은 그리 짧지 않았다. 그야말로 영화의 대사처럼 KBS는 속이 터지고 있고, YTN은 울고 있고, MBC는 때려치우고 있게 된 것이다.

영화 크레디트에는 2008년부터 2017년까지 불합당한 이유로 해고, 정직, 체포된 언론인들의 이름이 나왔는데, 그 수가 거의 300명에 달했다.

솔직히 국민들은 이제 나라가, 정부가 바뀌었다고 안심하고 있을지도 모른다. 하지만 아직 모든 것이 변한 건 아니다. 아직 그때의 KBS 사장이 자리를 지키고 있으며 MBC의 사장도 그대로이다. 아직까지 공영방송의 올가미는 덥수룩하게 덮여있다. 국민들은 이제 이들의 행보를 지켜봐야 한다. 정부가 바뀌었다고 나라가 쉽게 바뀌기만 기다려서는 안 된다. 영화를 개봉하기 전에 몇몇의 출연자들이 상영금지 가처분 신청을 내기도 했다. 다행히 가처분 신청이 기각되긴 했지만 아직도 이들은 자신들의 잘못을 그저 쉬쉬할 뿐이다.

진실을 숨기고 자신들의 사리사욕만 채우려는 그들의 현재 모습은 그저 도망자 신세이다. 카메라를 내밀고 인터뷰를 신청하면 무조건 얼굴을 가릴 것이다. 이들은 자신들이 어떤 부끄러운 행동을 했는지 알면서도 국민들께 사과할 마음은 없다. 서로에게 책임을 떠넘기기에 바쁘다. 이들은 아직까지 어딘가에서 잘 살고 있다. 영화 속에서 최승호 PD가 말한 것처럼 아주 잘 살고 있다.

현재 MBC와 KBS의 파업과도 관련이 있는 작품이다. 우리 언론의 미래를 위해서라면 꼭 한 번 관심을 가져볼 만한 작품이다. 많은 사람들이 이 작품에 공감하고, 같이 울 수 있고 같이 분노할 수 있었으면 좋겠다.

[대한민국청소년기자단 사회부=4기 임하은기자]

백년의 빛과 천년의 소리가 만나 울려 퍼지다.

백년의 빛과 천년의 소리가 만나 울려 퍼지다.

학생들이 스스로 만들어나가는 독서토론 문화, '읽다, 나누다, 느...

학생들이 스스로 만들어나가는 독서토론 문화, '읽다, 나누다, 느...